コンテンツへスキップ

今回は

デッキの床板が傷んで

きたので見て欲しい

というご相談を頂きました。

※

今回の別荘は、

デッキの上に

屋根があります。

ですので

確認してみても

傷みがあるのは

先っぽの数枚だけで

他はキレイな状態。

根太がどれだけ

傷んでいるかは

剥いでみないと

わかりませんが

※

板が一束もあれば

足りそうな感じ。

※

そこでいつも通り

あらかじめ板を

加工し塗装もして

交換作業に入ります。

※

板を剥いで根太の

状態を確認します↓

※

傷みが来ている

部分もありますが

※

※

下の大引が支えている

部分が広いので

この程度なら

持ちそうです。

そこで板を張り付け

※

仕上げの塗装をして

完成です!

※

これでまたしばらくは

安心ですね。

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

ウッドデッキが

傷んできたので今度は

コンクリートテラスと

※

雨が当たらず

痛みにくい軒下に

ウッドデッキを造りたい

※

というご相談を頂きました。

ウッドデッキはともかく

コンクリートテラスは

源さんの出番です。

さっそく解体して

型枠&砕石工事

に入ります。

特に西側は

段差が高くなるので

型枠も転圧も十分に

行う必要があります。

しっかり砕石が

転圧できましたら

今度はコンクリートを打ちます。

※

そして型枠を外すと・・・↓

なかなか見事な

コンクリートの豆腐が!

ご要望頂いた目地に

カラー砕石も映えて

バッチリです!

源さんの担当分が

終わったので今度は

私の出番です。

※

せっかく源さんが

コンクリートテラスを

キレイに造ったので

塗料で汚したくありません。

※

そこでいつも通り

あらかじめ木材を塗装し

あとは組んで固定すれば

良い様に準備しておきます。

※

そして一気に

組み上げます↓

今までのご相談頂いた

修理の経験から

※

箱階段にすると

どうしても隅の

水切れが悪く

そこから傷みやすい

※

という事がわかり

きっているので

こんな形の階段にします↓

これで(箱階段よりは)

多少は長持ちする”はず”です。

※

デッキ床板も設置したら

(どうしても必要な)

仕上げの塗装に入ります。

※

キレイに保ちたいので

しっかり養生をして

乾いたら養生を

外して完了です。

薪もデッキ下に入れたい

※

というご希望にも

適いますし

これで快適に

お使えいただけるかと。

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

もっと土木・伐採工事を見る

TOPページに戻る

今回はウッドデッキの

修理のご相談です。

ウッドデッキが

傷んでいて危険なので

※

夏までに安心して

使える様にしたい

※

というご希望でした。

下から確認してみると

なかなかの

傷みっぷりです。

そこで修理の工事を

させて頂きます。

※

まずは傷んだ部分の

解体作業に入ります。

板や傷んだ根太・大引

を取り外します。

柱や板の木工事に

入る前にまずは

材料の塗装です。

防腐剤注入材に

ステイン塗料を

たっぷり塗り込みます。

そして

大引・根太掛けの

掛ける部分も事前に

彫り込んで準備しておきます。

あとは運び込んで

一気に施工します。

※

最後に

仕上げの塗装

をして終了です。

※

※

これで夏に安心して

お使いいただけます。

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

今回は以前、

※

建物南側に

デッキ通路&屋根掛け

※

をご依頼頂いた

お客様よりのご相談です。

※

※前回の工事の様子↓

西側にある

既存デッキにも

屋根を掛けて欲しい

というご要望でした。

※

そこで

屋根掛けの工事

に入ります。

※

まずはいつも通り

材料を最初に塗装します。

※

そして

塗装した材料を

トラックに積んで運びます。

柱を建てて

桁を据え付け↓

垂木掛けを

取り付け↓

垂木と桟木を

取り付けます。

次はケラバ

(屋根端部)に

金物を取り付けます。

そして

屋根材を葺く前に

ここでもう一度

仕上げの塗装をします。

塗装が乾いたら

屋根を葺きます。

今回は

お客様のご希望で

”オパール”

という色の

ポリカ波板を葺きます。

この色は

ホームセンターや

金物屋さんや

工具店には

置いていない色です。

※

そして完成です↓

※

※

※

お客様には

※

期待通りの物が出来た様で

感謝いたします。

※

快適に過ごせる様になり

喜んでおります。

※

というご感想を頂けました。

※

こちらこそ嬉しいです!

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

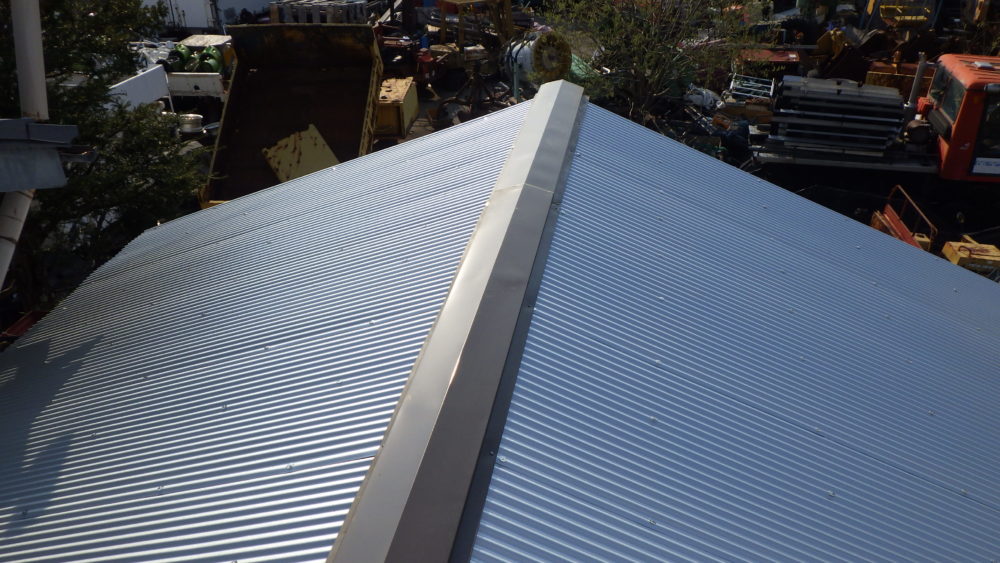

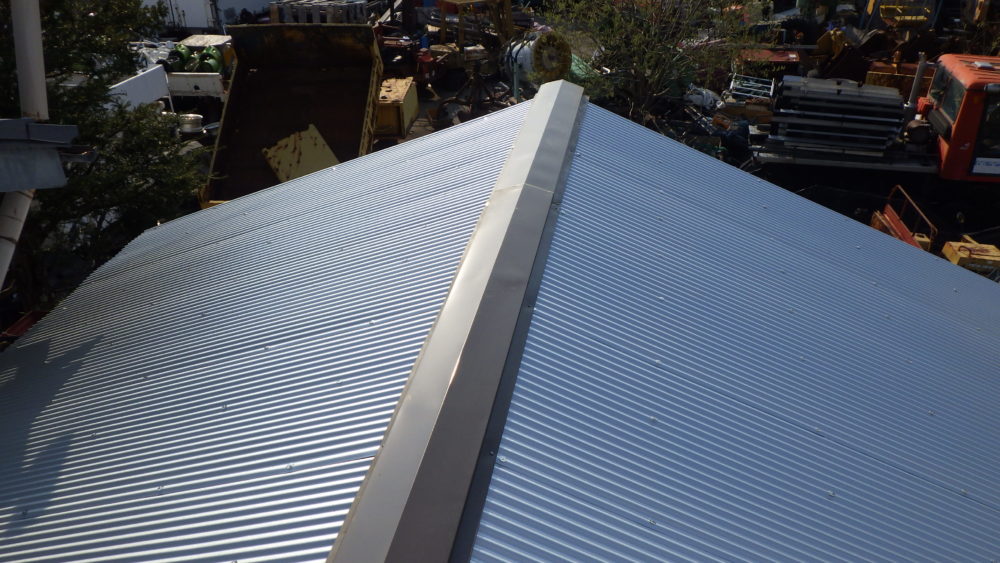

物置が雨漏りする

というご相談を頂きました。

※

屋根に上ってみると

典型的な

雨漏りパターンの

アスファルトシングル葺き。

しかもなかなかの

劣化状態。

屋根の上に防水紙も

丸出しで破れ

野地板丸出し↓

しかも屋根の片方は

既に垂木まで

傷んでしまい

凹んで苔まで生えている↓

これじゃ雨漏りしても

当然と言えば当然。

※

完全に直すには

屋根と垂木を取り外し

※

桁を確認してから

造り直す必要があります。

※

※

ですが、

そこまで費用を

掛けられない

との事でしたので

※

現状の屋根の上に

そのまま重ね葺き

することになりました。

※

※

まずは屋根の上の

剥がれた

アスファルトシングル

を掃除します。

そして防水紙を

敷きながら↓

桟木を取り付けて

固定していきます。

今回は下地の垂木が

どこまで強度が

残っているのか?

※

イマイチ信用

できないので

桟木同士も固定していきます。

防水下地と桟木を

取り付け終わったら

(写真にはありませんが)

※

屋根端部の金具を

取り付け下地の木材が

表に出ないようにします。

※

そして

ガルバリウム波板を

葺いていきます。

※

※

※

全部葺いたところで

今度は棟カバーを

取り付けていきます。

※

最後に雨仕舞を

確認しながら

隙間等にキレイに

シリコンを打って終了です。

※

この切り込んだ

屋根の取り合い部分に

特に気を使いました。

これでとりあえず

雨漏りも止まって

お客様も一安心されていました。

※

良かったです~

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPに戻る

※

スキーが好きな

別荘オーナー様より

※

スキー道具を持ったまま

冬でも安心して歩ける

デッキが欲しい

※

というご相談を頂き

デッキ工事です。

※

現状ですと一旦

この坂を下ってから↓

階段を再び上がって

玄関へという順路。

冬にスキー板を担いだまま

凍った坂を下りてから

上るにはちょっと大変です。

※

そこでデッキを造って通路にします↓

※

そして屋根を掛けます。

※

桁の上に垂木と桟木を掛けて↓

ちなみに手摺の形状は

お客様のこだわりの

デザインです。

屋根を葺く前にしっかり塗装します。

ちょっとした事なのですが

仕上がりと屋根の持ちが違います。

そして屋根を葺きます。

今回はポリカ波板で葺きます。

※

最後に仕上げで

塗装の傷みやすい

デッキ面や

※

目につく部分などを

塗っていきます。

※

※

これで雪が降った日でも

スキー板を担いだまま

快適に玄関まで

移動できます。

※

※

お客様には

※

素晴らしいものを

作って頂き

ありがとうございました。

※

見るのが楽しみです。

※

と言って頂き光栄です♪

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

物置に使っていた

貨車倉庫の雨漏りを

何とできない?

※

というご相談を頂きました。

ということで

まずは屋根に上って

調べてみます。

おお~

これはなかなか・・・

※

コーキングのシリコンが

紫外線による劣化で

ダメになったのか?

※

それとも

板金がダメになったのか・・・

※

どちらかでしょうが

いずれにせよ雨漏り箇所の

特定は難しそうです。

※

さらに、仮に

シリコン打ちや塗装で

一旦は雨漏りが止まっても

数年後にはまた

雨漏りが発生しそうな気が・・・

※

※

そこでお客様と相談の上

貨車倉庫の上に

ポリカ波板の屋根を

造ることになりました。

※

まずは材料の塗装です。

一般的に普通の大工さんは

工事前に材料への

塗装はしません。

※

完成してから木部の

塗れる部分だけ塗装をする

というのが通常です。

※

ですが、完成してから

塗装するとなると

どうしても塗装しきれない

部分があります。

※

それじゃ残念なので

当方ではできるだけ

最初に塗装します。

※

※できない場合もありますけど

えへへ(〃´∪`〃)ゞ

塗装が乾いたら

屋根の設置作業です。

※

まずは既存の雨どいを外します。

これは後で使うので

壊さない様に慎重に外します。

※

雨を外側に流したいので

勾配をつけられるように

片側を高くします。

そこに垂木を掛けていき

垂木の途中でも

垂れない様に

調整の材木を下に

入れていきます。

そしてその垂木の上に

桟木を設置して

下地は完了!

完成した屋根下地の上に

ポリカ波板を

打ち付けていきます。

屋根葺きは完成。

屋根の端に出てしまう

桟木の切り口を

(できるだけ)

濡らしたくないので

けらばに隅金物の

板金を取り付けます。

※

そして近くの水路に

雨水が流せるよう

勾配を考えながら

雨どいを着けていきます。

最初に取り外しておいた

雨どいを取り付けて完成です!

これで雨漏りの

再発の心配もないし

安心していただけました。

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPに戻る

今回は知り合いの方より

床がフワフワしている

ので見て欲しい

とご相談を頂きました。

最初、経年劣化で木が痩せ

それが原因で畳を踏んだら

※

少し下がった様な感じ

がするのだろうな、と

そう予想していました。

※

しかし、実際に床下を開けて

見てみると驚愕。

※

原因はシロアリでした。

結局、和室の床下は

全部交換が必要になり

床下のやり直しの

工事に入ります。

※

まずは床を全部撤去します。

そして、大引き・根太を設置します。

再びシロアリにやられない様

また今の主流でもあるので

束は木ではなく鋼製束を使います。

※

そしてキレイに床板を張り上げ

最後に畳を戻して終了です。

お客様から

いろいろありがとう!

というお言※葉とともに

カレーライスをご馳走頂き

※

帰りの道中食べてね!

※

ということで

カレーパンとコーラを

お土産に頂いちゃいました。

※

こちらこそ御馳走様でした!

※

お役に立て光栄です。

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

当方が独立当初

からのお客様より

※

板葺きが数枚剥がれて

飛んで行ってしまった。

※

この際、屋根を葺き直したい

※

とのご相談を頂きました。

現状は↑こんな感じの

板葺き屋根で、

おっしゃる通り屋根板が

数枚飛んで無くなっていました。

※

もし、

一文字葺きや瓦棒引き

などの板金工事で行うのなら

※

専門の板金業者さんに

依頼する必要があります。

※

一文字葺き↓

板金横葺き↓

ですが打合わせの中で、

オンデュリンクラシックシート

で施工した事例を参考までに

お伝えさせて頂いた処

別荘オーナー様が、

※

30年経ったら私も

この世にいるかわからない

からこれで良いよ

※

と仰りオンデュリンでの

施工が決まりました。

※

どうして

富士見のお祖母ちゃん

といい

そんな寂しい発言をするの?

※

人間は120歳まで生きれる様に

できているので

それまで頑張って下さい・・・

※

と、こういった言葉を

聞く度に思いますが

そこまでは立ち入れない話です。

※

話しはさておき工事に入ります。

※

まずは仮設足場を組みます。

※

防水紙

(アスファルトルーフィング)

を敷きながら、

桟木を打って行きます。

今回は薪ストーブの

煙突があるので

その周りは特に念入りに

雨仕舞していきます。

※

ちなみに足場についてですが

今回は少々苦労しちゃいました。

玄関前の部分のスロープが

ガラス屋根になっており

※

足場屋さんも嫌がって

施工してくれなかったのです。

※

ですからこちらで工夫が

必要になりました。

※

↓こんな感じに恐怖のガラス屋根が・・・

割っちゃったらホント恐怖!

※

そしてその西側はこんな感じ↓に窓で一杯。

こちらも割りでもしたら大変です。

※

そこで↓こんな風に足場板を

渡して臨時の足場を

作りながらの作業です。

※

ちなみに↑この方は

忙しい時に手伝ってくれる

大工さん。

※

40年以上の大工経験があり

とても頼りになります。

※

話しは戻って、

以前オーナー様より

※

ついでに煙突の掃除

もしちゃってね

※

というご希望を

伺っていたので序でに

煙突掃除もしちゃいます。

※

煙突の頭を外すと・・・

なかなか見事な汚れっぷり♪

これをブラシでゴシゴシ!!

奥の奥までゴシゴシ!!

細かなススがムワーンとしてきます。

※

それでも汚れはしっかり落とせました。

ストーブの方を確認すると↓

はい、結構落ちています。

はい、結構落ちています。

※

これを全部きれいに

掃除機で掃除して

※

※

はい、煙突掃除完了!!

さて、屋根に戻って

雨仕舞いの続きです。

※

棟カバーを取り付けられる様

下地の桟木を取り付けながら

棟部分の雨仕舞をして

オンデュリンクラシックシート

を取り付けていきます。

天窓部分の雨仕舞は

特に気を使います↓

※

煙突廻りも

綺麗に出来ました。

そして全部葺き終えて、

屋根の葺き替えは完了!

最後に足場を撤去し

工事完了!

※

※

完成した様子を

別荘オーナー様に

見て頂いた処

※

もっと倉庫っぽく

なるかと思ったけど

※

思ったよりキレイに

仕上がっていて良かった!

とお言葉を頂けました。

※

ふ~良かった~~♪

(^。^;)ホッ

※

ちなみに煙突掃除はお仕事を

頂いたのでサービスです。

※

ではまた~♪

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

以前お仕事を頂きました

別荘オーナー様より

薪小屋を造って欲しい

というご相談を頂きました。

※

どうもJマート富士見店で

(※現綿半の富士見店)

売っていた薪小屋を

イメージされていた様です。

ただ出来合いの物を

置くだけならこの値段でも

できるのですが、

※

・草刈り機を入れる納屋が欲しい

※

・草刈機の長さは2mなのでそれが入る大きさで

※

・薪小屋の外回りを板張りにして欲しい

※

・棚板を付けて欲しい

※

・砕石をしっかり敷いて欲しい

etc

※

のご希望がお有りでしたので

当方へご相談頂けた様です。

※

※

ということで

先ずは基礎作りです。

※

設置する場所を全体的に

木の根っこだらけの土を掘り↓

砕石を入れます。↓

砕石を均し

コンクリート束石を

設置しコンクリートを巻きます↓

そして再び砕石を

しっかり入れて

基礎工事は完了です。

Jマート富士見店さんで

見たのは2×4の材料で

ビス止めで造ってありました。

※

2×4も金具を正しく

使って造ればしっかりした

強度の物ができます。

※

ですが、

ビスで止めるだけの

仕上がりなら

在来工法のホゾ差しの方が

圧倒的に強度が出ます。

※

ホゾでの組み立て式ですから

そのままで十分強度があって

当然です。

※

という訳で今回は

ホゾ差しで施工させて

いただきました。

※

こんな感じ↓

え?

いきなりその場面!?

と思われた方。

※

はい!

いつも通り作業に熱中していたら

写真を撮り忘れました!

(・ω・ノ)ノヒョエ~

※

この段階でシッカリと塗装をして↓

屋根にポリカ波板を葺きます↓

薪を乾燥させる為に、

ある程度壁板に

隙間を空け壁板を取り付けます。

中に棚も設置して↓

物置も使用できるようにします↓

棚板が無いと

一度に薪を積んだら

下側の薪はなかなか

取り出せません。

しかし棚板があると

上の段と下の段の薪を

好きな様に取り出せます。

※

一冬で薪小屋ひとつ分の薪を

全部使用するのでしたら

関係ない話ですが、

※

そうで無い場合は棚板が

あった方が便利です。

※

今回の別荘では、

週末使い

という事でしたので

棚板を付けさせて頂きました。

※

ともあれ全部の塗装も

終わって完成です↓

最後にサービスで、

他の現場で玉切りした木が

あったのでプレゼントです♪

薪ストーブに入る大きさなら

太いままでも良いですし、

※

寝る前に太い薪をくべて

空気の量を絞っておけば

朝まで温かですしね~♪

※

これで寒い冬も暖かく

お過ごしいただければ

と思います。

※

もっと建築工事・ウッドデッキ工事を見る

TOPページに戻る

はい、結構落ちています。

はい、結構落ちています。